| IV | |||

1975 год оказался знаменательным еще одним событием. По требованию областного управления связи, мне пришлось подать

документы на поступление в Одесский электротехнический институт связи м. А.С. Попова. В поездку, на вступительные экзамены, пригласил еще четырех работников узла связи, сделать попытку стать студентами ВУЗа. На удивление - все успешно сдали экзамены. Так я стал студентом института связи, факультет радиосвязи. Правда, на третьем курсе, пришлось перевестись на факультет автоматической электросвязи. Окончил институт в 1981 году и на следующий год меня переводят начальником Михайловского районного узла связи. Временно (а получилось постоянно) поселяюсь с семьей в монтерском домике, без всяких намеков на удобства. Немедленно сооружаю многодиапазонную двойную дельту со сведенными вершинами. Вращение антенны производилось с радиорубки вручную, через ”звездочки” и велосипедную цепь. Особо активничать в эфире не получалось, новая работа требовала много сил и времени. С токмакским коллективом постоянно поддерживал связь и принимал участие во всех основных мероприятиях и соревнованиях. Познакомился с немночисленной ”армией” Михайловских радиолюбителей. Это Анатолий Омельченко (UR4QY), Сергей Тараненко (UR7QL), Валерий Хоменко (UX0QT) и др. В 1983 году организовал выезд на Полевой день. Энтузиастов УКВ не обнаружилось, хотя выехало пять человек и все приняли активное участие в ”чаепитии”. Дружного коллектива не получилось. Каждый сам по себе. Совместно с Омельченко А. и при поддержке С. Тараненко, организовал автопробег по средним школам района с пропагандой радиолюбительства. В каждой школе разворачивали радиостанцию и проводили практическую работу в эфире. Показывали радиолюбительские дипломы и QSL карточки. Мероприятие понравилось не только ученикам, но и руководству ДОСААФ, работникам РайОНО.

Я уже несколько раз вспоминал соревнования ”Полевой день”. Эти соревнования проводятся на УКВ. Особенностью распространения ультракоротких волн является наличие прямой видимости между радиостанциями. Для увеличения дальности связи приходиться выбирать возвышенности, а для снижения уровня индустриальных помех, выезжать подальше из населенных пунктов. Отсюда и название соревнований. О начале работы на УКВ хочу немного вспомнить отдельно. В 70-тые годы самым распространенным вариантом комплекта аппаратуры на УКВ были: блок передатчика самолетной радиостанции РСИУ (ГУ-32 на выходе) и самодельный ламповый конвертор Д. Пенкина (UA3HP) на малошумящих триодах в УВЧ 6С3П и 6С4П, собран по каскодной схеме. Конвертор подключался к вещательному приемнику. Хорошо подходил приемник ”Казахстан”. Он имел достаточною чувствительность и удачный верньер. Передатчики корреспондентов работали на фиксированных частотах, которые зависели от частоты применяемых кварцев. Частоты кварцев, в основном от РСИУ, подгонялись вручную. Включил передатчик, сделал вызов, перешел на прием и быстро ищешь верньером по диапазону, где тебе отвечают. Оперативность в работе была очень низкая. Самодельные приемники и многокаскадные передатчики были только у технически грамотных радиолюбителей. |

|||

|

Наиболее популярная антенна была F9FT. Антенны этого автора применяются многими радиолюбителями и в настоящее время.

Мне выпала честь впервые организовать выезд Токмакских радиолюбителей в полевые условия для участия в соревнованиях ”Полевой день”. Это было в 1977 году. Выехали мы недалеко от г. Токмак и расположились на горке между селами Сладкая Балка и Ильченково. Я уже писал, это моя родина, и земляки нас приняли радушно, оказывали всяческую помощь вплоть до горячих обедов. Выезд заинтересовал многих любителей, и кроме трех членов команды еще была “Группа поддержки” не менее десяти человек. Члены этой группы не только помогали, но часто и мешали в работе. По принципу ”чем выше - тем лучше”, Леонид (UB5QAC) взял у войсковой части разборную мачту, высотой 22 м., на которой и установили 9 элементную антенну F9FT. Аппаратура представляла собой стандартный комплект тех времен: РСИУ (5 ватт) и приемник “Казахстан” c конвертером. Модуляция амплитудная. В соревнованиях мы провели 12 QSO! и были рады такому результату. Надо отметить, что сегодня, в таких соревнованиях, оператор легко проводит несколько сотен связей. Соревнования понравились, и все последующие годы две-три команды Токмакских любителей выезжали и участвовали в таких мероприятиях. Освоили новые диапазоны, постоянно совершенствовалась аппаратура и антенное хозяйство. Все годы, бессменным техничным исполнителем был П.П. Сачко (UT3QM). Высокое мастерство оператора показывал Г. Якушевский (UT3QT). Благодаря инициативе и упорству С.Тищенко (UT1QQ), была изготовлена и настроена аппаратура на 1200 МГц. |

|||

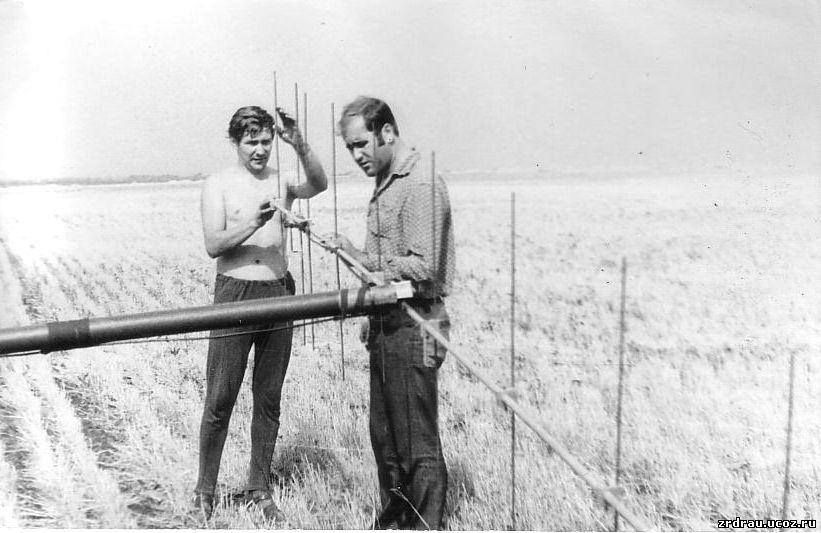

В. Гейжа (UT2QQ) и Л. Рудской (UB5QAC) за подготовкой антенны к установке |

|||

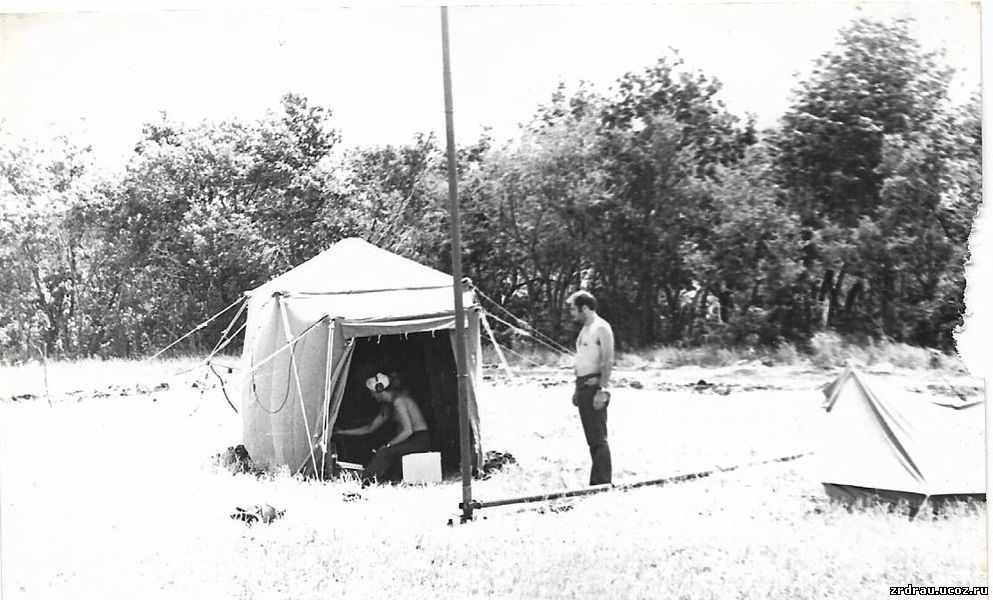

Рабочая палатка команды |

|||

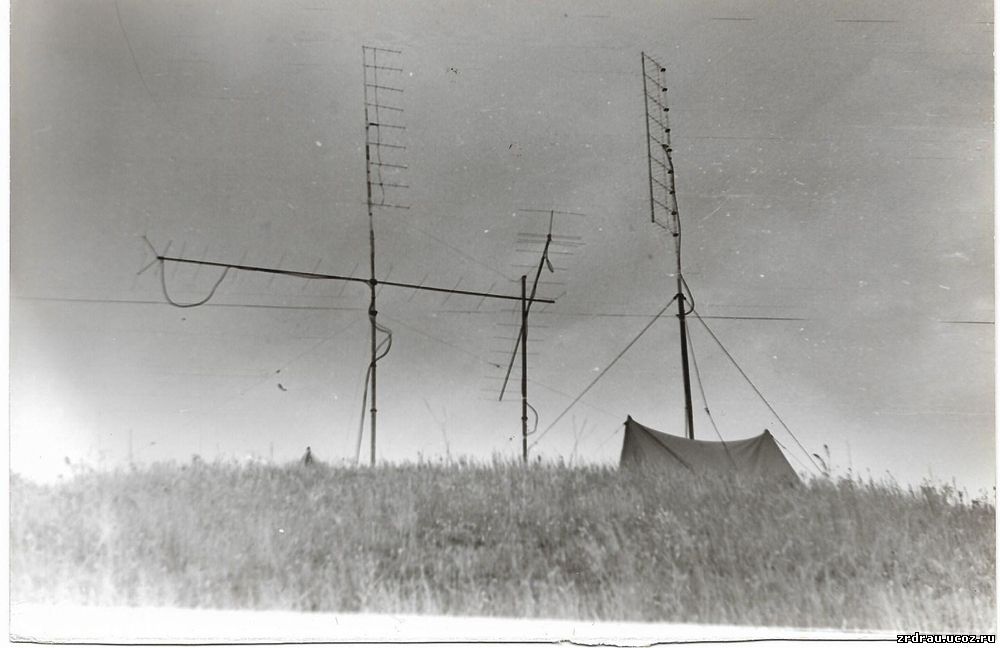

Одна из позиций нашей команды в УКВ соревнованиях |

|||

| Все это позволило нашей команде занимать высокие места в проводимых всесоюзных и республиканских соревнованиях на УКВ. И забегая немного вперед, в 1994 году, в составе команды, автор этих строк выполнил норматив и получил звание ”Мастер спорта” Украины по радиосвязи на УКВ. Вернемся к хронологии излагаемых событий. В Михайловском узле связи я проработал четыре года. Жилищный вопрос так и не решился. Пришлось искать пристанище, с работой и жильем в Токмакском районе. Так в 1986 году я оказался в селе Новогорьевка. Работал сначала инженером-электриком, а позже энергетиком птицефабрики “Комсомольская”. Хозяйство достаточно энергонасыщенное. Электроснабжение осуществлялось от семи ЗТП, мощность каждой составляла 400 кВА. |

|||

|

Постоянно в работе были задействовано более трех тысяч электродвигателей различной мощности.

Температурный и вентиляционный режимы, в 38 птичниках, контролировались и поддерживались автоматическими станциями микроклимата. За год птицефабрика выращивала более миллиона голов кур-несушек. В электроцехе работало 26 электриков. Была своя лаборатория КИПиА и участок по перемотке электродвигателей. В селе проживало более 1500 человек, много молодежи и детворы. В центре села работала центральная котельная, а на ее третьем этаже пустовали две просторные комнаты. Прекрасное место для коллективной радиостанции. Задумано - сделано. В одной комнате оборудовал класс по изучению телеграфной азбуки. Дирекция фабрики выделила столы и стулья, сделала ремонт помещений. В ДОСААФ взял неиспользуемый ПУРК-24 (пульт управления радиоклассом).

Монтажом оборудования уже занимались ребята, будущие члены

коллективной радиостанции. Вторую комнату оборудовал под аппаратную станции. С помощью Анатолия Твердомеда (UT3QV), под расписку, взял в войсковой части передатчик Р-641.

Мой трансивер UW3DI также перекочевал с домашнего “шека”

(”шек”- в международном радиолюбительском языке обозначает место, с которого работает твоя радиостанция) на коллективку. Благодаря тому, что дымоходная труба котельной была с лестницей, на ней отлично разместились ”дельты” на 3,5 и 7 МГц. Интерес к радиосвязи у детей был огромный. Первоначально станцию посещало более 20-ти человек. Позже половина отсеялась, в селе начали появляться компьютеры и интернет, да и ”морзянку” осваивать не всем нравилось. Самых активных привлекал к выездам на соревнования и радиолюбительские экспедиции. Станция работала до начала 90-х. С началом “перестройки” котельная прекратила работу. Здание остались без надзора и без хозяев. В местной СШ не возражали против переноса коллективной радиостанции, но помещения в школе так и не нашли. Оборудование котельной разворовали и, естественно, не оставили в комнатах коллективки также ничего. Ломать - не строить! На месте, где была котельная, сейчас пустырь. |

|||

ДАЛЕЕ.... |

|||

Не мы такие!! НО жизнь такой делаем мы!!!

|

|

Присвячено історії створення і розвитку радіоаматорства в Запорізькій області. |

|

|

|

|

Четверг, 13.11.2025, 00:22

Приветствую Вас, Гость | RSS

Приветствую Вас, Гость | RSS

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

ИЛИ скрипт <a href=" //zrdrau.ucoz.ru /"> <IMG SRC = "//zrdrau.ucoz.ru/images/ban1_gif2.gif" ширина = "88" высота = "33" граница = "0" ALT = "История радиолюбительства Запорожья"> </a>

Copyright MyCorp © $ YEAR $ $ $ POWERED_BY